М. Тропы. Основная мысль. Размеры

Размещено 4.07.22 в рубрике 7 класс, Прочее

https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test5.xml

| И. А. Крылов. Басни: «Листы и Корни», «Волк на псарне», «Квартет», «Осёл и Соловей» |

| 4.1.1. Как в баснях И. А. Крылова отражается народная мудрость? (На примере не менее двух басен по Вашему выбору) 4.1.2. Какие нравственные пороки обличаются в баснях И. А. Крылова? (На примере не менее двух басен по Вашему выбору) 4.1.3. Кого и за что высмеивает И. А. Крылов в своих баснях? (На примере не менее двух басен по Вашему выбору) 4.1.4. Мастерство И. А. Крылова в создании басенных образов. (На примере не менее двух басен по Вашему выбору) 4.1.5. Образы из мира природы и их роль в баснях И. А. Крылова. (На примере одной-двух басен по Вашему выбору) 4.1.6. Почему басни И. А. Крылова с течением времени не теряют своей актуальности? (На примере не менее двух басен по Вашему выбору) |

БЕРЁЗА

Белая берёза

Под моим окном

Принакрылась снегом,

Точно серебром.

На пушистых ветках

Снежною каймой

Распустились кисти

Белой бахромой.

И стоит берёза

В сонной тишине,

И горят снежинки

В золотом огне.

А заря, лениво

Обходя кругом,

Обсыпает ветки

Новым серебром.

(С.А. Есенин, 1913)

1. Каким настроением проникнуто стихотворение С. А. Есенина «Берёза»?

В стихотворении главным поэтическим образом является образ белой берёзы. Этот постоянный эпитет «белая» ассоциируется с жизнелюбием, уверенностью, спокойствием, он ярко характеризует настроение лирического героя. Лирический герой восторгается зимним пейзажем, радуется вместе с природой. Слова «горят», «золотые», «заря» «серебром» подчёркивают не только игру света и яркие краски окружающего мира, но и внутреннее горение человека, тихую радость и умиротворение.

2.1. Какова роль эпитетов в данном стихотворении?

Изображая картину зимней природы, С. Есенин использует эпитеты. Одним из ключевых слов является слово «белая»: «белая берёза», «снежная кайма», «белая бахрома». Преобладающий белый цвет ассоциируется с чистотой, непорочностью, святостью. Поэт-живописец как бы рисует белым по белому, а это говорит о его мастерстве. Белизна расцвечивается сверканием, сиянием: в сонной тишине снежинки горят «в золотом огне». Благодаря эпитетам поэт в стихотворении нарисовал не просто красивый пейзаж, в образе берёзы, одетой в драгоценный наряд, ощущается лёгкость, изящество, сияние света.

2.2. Почему для создания картины зимней природы автор стихотворения использует олицетворения?

Олицетворения, использованные С. Есениным для создания образа зимней природы, оживляют картину: «берёзка принакрылась снегом», «стоит берёза в сонной тишине», «заря … обсыпает ветки новым серебром». Создается атмосфера спокойствия, безмятежности и «сонной тишины». А принакрытая снегом берёзка, стоящая у дома, как бы олицетворяет саму Русь, величавую, гордую, похожую на женщину. В одном её движении угадывается желание сберечь эту красоту, сохранить то очарование, что излучает она, лёгкая, изящная, сверкающая белизной. Заботливое внимание зари ещё больше возвеличивает березу.

3. Сопоставьте стихотворение С. А. Есенина «Берёза» и приведённое ниже стихотворение Ф. И. Тютчева «Чародейкою зимою...» Что сближает эти произведения?

***

Чародейкою зимою

Околдован, лес стоит –

И под снежной бахромою,

Неподвижною, немою,

Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован, –

Не мертвец и не живой –

Сном волшебным очарован,

Весь опутан, весь окован

Лёгкой цепью пуховой...

Солнце зимнее ли мещет*

На него свой луч косой –

В нем ничто не затрепещет,

Он весь вспыхнет и заблещет

Ослепительной красой.

(Ф.И. Тютчев, 1852)

*Мещет (устар.) – мечет.

В стихотворениях обоих поэтов нарисована картина природы - зимний пейзаж. Как у Есенина берёза - одухотворённый образ, так и у Тютчева лес «околдован», как живое существо. Жизнь леса «неподвижная», «немая», а потому «чудная». Мотив спокойствия, безмятежности и «сонной тишины», в которой скрыта «чудная» жизнь природы, прослеживается у С. Есенина. Стихотворение «Берёза» звучит лирично, радостно, величественно, в финале появляется образ зари, которая «обсыпает ветки новым серебром». У Тютчева солнце, мечущее стрелы-лучи на лес, словно божество, которого лес должен бояться, он как бы причастен к живому и мёртвому («не мертвец и не живой»), а значит, колдовскому царству – царству природы. В стихотворении С. Есенина, в отличие от стихотворения Ф. Тютчева, нет мотива смерти, вечности.

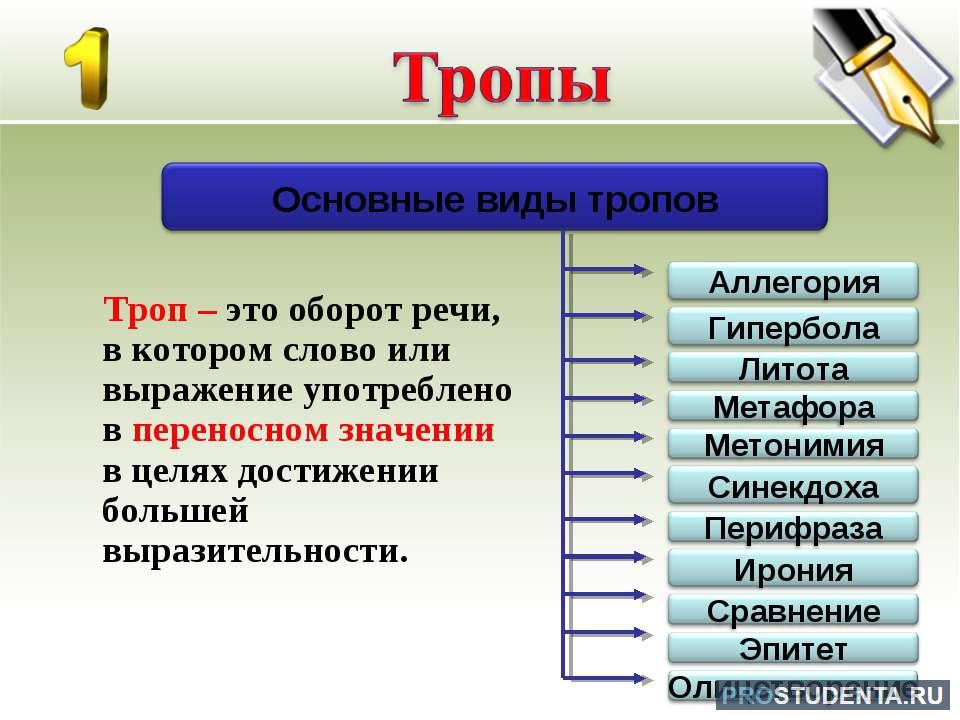

Упражнение 1. Сопоставьте название тропа с толкованием. Подберите правильное толкование. Впишите номер правильного толкования рядом с номером названия тропа.

| Название тропа | Толкование | ||

| 1. | Каламбур | 1. | Выражение отвлеченного понятия в конкретном художественном образе; иносказание |

| 2. | Метонимия | 2. | Художественное преувеличение |

| 3. | Эпитет | 3. | Изображение людей и явлений в фантастическом, уродливо-комическом виде |

| 4. | Литота | 4. | Употребление слов в смысле, прямо противоположном их значению |

| 5. | Гипербола | 5. | Шутка, основанная на комическом использовании сходно звучащих, но разных по значению слов; игра слов |

| 6. | Ирония | 6. | Художественное преуменьшение. Троп, противоположный гиперболе |

| 7. | Сарказм | 7. | Троп, в котором слово (или выражение) употребляется в переносном значении, основанном на сходстве (от греческого слова metafora, что означает «перенос») |

| 8. | Аллегория | 8. | Троп, в котором слово (или выражение) употребляется в переносном значении, основанном на смежности (от греч. слова metinimia, «переименование») |

| 9. | Синекдоха | 9. | Вид метафоры; перенесение свойств одушевленных предметов на неодушевленные |

| 10. | Олицетворение | 10. | Замена одного слова описательным выражением, передающим тот же смысл |

| 11. | Метафора | 11. | Высшая степень иронии; презрительная, язвительная насмешка |

| 12. | Перифраз | 12. | Вид метонимии, называние части вместо называния целого, частного вместо общего и наоборот |

| 13. | Сравнение | 13. | Слово(или выражение) содержащее уподобление одного предмета другому, одной ситуации – другой. В отличие от метафоры, обязательно присутствуют два предмета и средства сопоставления, например, союзы как, как будто, словно |

| 14. | Гротеск | 14. | Образное определение, дающее дополнительную художественную характеристику кому-либо или чему-либо. |